気候変動対策への貢献

コムシスグループはTCFDの提言ならびに、京都議定書に代わる2020年以降の温室効果ガス排出削減等のための新たな国際枠組み「パリ協定」に賛同し、気候変動に関連する積極的な情報開示と、削減目標の達成を目指します。また、マテリアリティ(重要課題)として『地球環境保全への対応』を定め、当社の事業活動を通じて温室効果ガスの排出削減や環境負荷低減に取り組んでいます。

TCFD提言への対応

基本的な考え方

「地球環境保全への対応」をマテリアリティに掲げるコムシスグループは、気候変動への対応を重要な取り組みと位置付け、2021年11月にTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)への賛同を表明するとともに、TCFDコンソーシアムに加盟しました。サステナビリティ経営の推進と持続可能な社会の実現のために、TCFD提言に沿った情報開示を進め、気候変動に関連するリスクの抑制と機会の創出獲得に向けた活動に取り組んでいます。また、2023年10月に2030年度GHG排出量削減目標についてSBT(Science Based Targets)イニシアチブから「1.5℃水準」の認定を取得し、カーボンニュートラルに向けた活動を推進しています。コムシスグループでは、自社から排出されるGHG(Scope 1、2)、サプライチェーンから排出されるGHG(Scope 3)についてはグループ全体の算定を行っており、Scope 1、2 の排出量削減を推進するとともに、Scope 3においては可視化と精緻化を進め、サプライチェーン全体としての排出量削減を推進します。

ガバナンス

気候関連リスク・機会に関する取締役会の監督

コムシスグループは、気候変動を含む環境課題を経営戦略に関わる重要事項として認識しています。サステナビリティ経営・気候変動への対応は、事業活動において経営判断を要する重要な課題であるため、代表取締役社長が委員長を務め、取締役および理事(統括事業会社社長含む)を委員とするサステナビリティ委員会を取締役会監督下に設置しています。同委員会は年2回以上開催され、気候関連問題を含むサステナビリティ課題に対する戦略の立案、方針策定、マイルストーン、目標設定を行うとともに、取り組みと数値目標の実績レビューを行い、討議結果を取締役会へ報告します。

リスク管理

気候関連リスクへの評価と対応の必要性の認識

近年における大雨や洪水などの自然災害の激甚化など、従来以上に企業が考慮しなくてはならない脅威の範囲が広がっています。コムシスグループでは変化する事業環境の中で、多様化するリスクを常に把握し、被害の最小化と事業継続の両面からリスク管理を行うため、代表取締役社長が委員長を務め、取締役および理事(統括事業会社社長含む)を委員とする「リスク・コンプライアンス委員会」を随時開催しています。その中でも気候変動を含むリスクについては、サステナビリティ委員会が主管となり、コムシスグループへの影響度などを評価・分析するとともに、討議を通じて対策を実行しています。

戦略

短期・中期・長期の気候関連リスク・機会、および事業への影響の特定

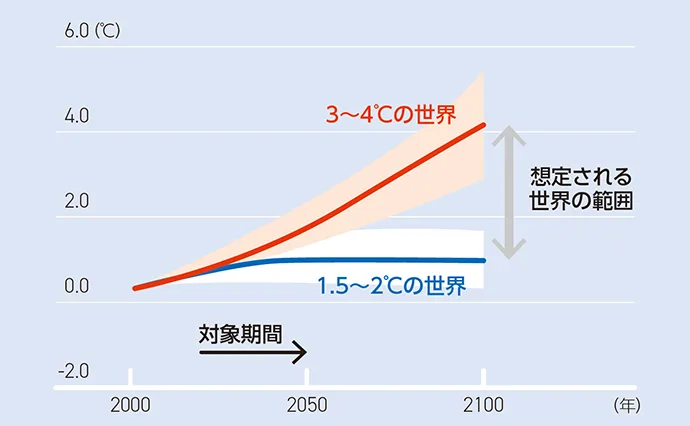

コムシスグループは気候変動によるリスクと機会に関連する事業インパクトの評価および対応策の立案が、経営理念の一つとして掲げる「「豊かな生活を支えるインフラづくり」で社会の発展に貢献します」の実現および事業の持続可能性に不可欠であると認識しています。コムシスグループでは、気候変動が事業に及ぼす影響の把握と気候関連の機会とリスクを具体化するために、下記のシナリオにおけるシナリオ分析を実施しています。コムシスグループは、2℃未満(1.5℃)シナリオと4℃シナリオを参照し、将来的に発生しうる気候変動関連リスクと機会の分析を実施しました。その結果、脱炭素社会への移行により今後想定される事象による影響および気候変動による物理的影響をリスクとして特定し、特に炭素税の導入および再生可能エネルギー由来電力への切り替えによるコスト増加について、コムシスグループの財務への影響をそれぞれ定量的に算出しました。また、コムシスグループ事業の関わりとして、再生可能エネルギー事業の需要拡大ならびに無電柱化ニーズや社会インフラの改修・耐震化を今後の見込まれる機会として特定しました。これらのリスク・機会に対して、脱炭素社会実現に向けて事業戦略の見直しを図っていきます。

シナリオ設定

気候変動関連リスクと機会を特定、評価するうえで以下のシナリオを設定しました。

2℃未満(1.5℃含む)シナリオ

脱炭素社会に移行するシナリオ(移行シナリオ)

- 想定されるシナリオ

-

- 炭素税の導入

- 化石燃料発電の大幅減少

- 再生可能エネルギー事業関連の需要増加

- 環境性能の高い設備の需要拡大

4℃シナリオ

物理的影響が顕在化するシナリオ

- 想定されるシナリオ

-

- 自然災害の激甚化による被害の拡大

- 防災・減災ニーズの拡大

- ヒートストレスによる生産性の低下

- 猛暑日の増加による夏季労働の制約

世界平均地上気温変化

- 参照シナリオ

-

- IEA World Energy Outlook 2018 SDS

- IEA「Net Zero Emissions by 2050」

- IPCC第5次評価報告書 RCP2.6,RCP8.5

- IPCC1.5℃特別報告書 等

想定されるリスク・機会

2℃未満(1.5℃含む)シナリオ

| 分類 | 時間軸※ | リスク・機会の内容 | 対応・取り組み | ||

|---|---|---|---|---|---|

| リスク | 移行 | 政策・法規制 | 中長期 |

|

|

| 短中長期 |

|

|

|||

| 市場/評判 | 短中長期 |

|

|

||

| 機会 | 製品・サービス/エネルギー源 | 短中長期 |

|

|

|

4℃シナリオ

| 分類 | 時間軸※ | リスク・機会の内容 | 対応・取り組み | ||

|---|---|---|---|---|---|

| リスク | 物理的 | 急性 | 短中長期 |

|

|

| 短中長期 |

|

|

|||

| 慢性 | 短中長期 |

|

|

||

| 機会 | 市場/レジリエンス | 短中長期 |

|

|

|

2030年に想定される当社グループの財務への影響

| 分類 | 項目 | 2℃未満シナリオ (1.5℃含む) |

|||

|---|---|---|---|---|---|

| リスク | 移行 | 政策・法規制 | 炭素税 | 課税コスト (GHG削減策未実施のケース) |

約18億円 |

| 課税コスト (2020年度比42%削減目標達成のケース) |

約11億円 | ||||

| 再生可能エネルギー由来の 電力料金 |

電力調達コスト増加 | 約0.6億円 | |||

指標と目標

気候関連リスク・機会を管理するための目標と実績(Scope1・2・3排出量)

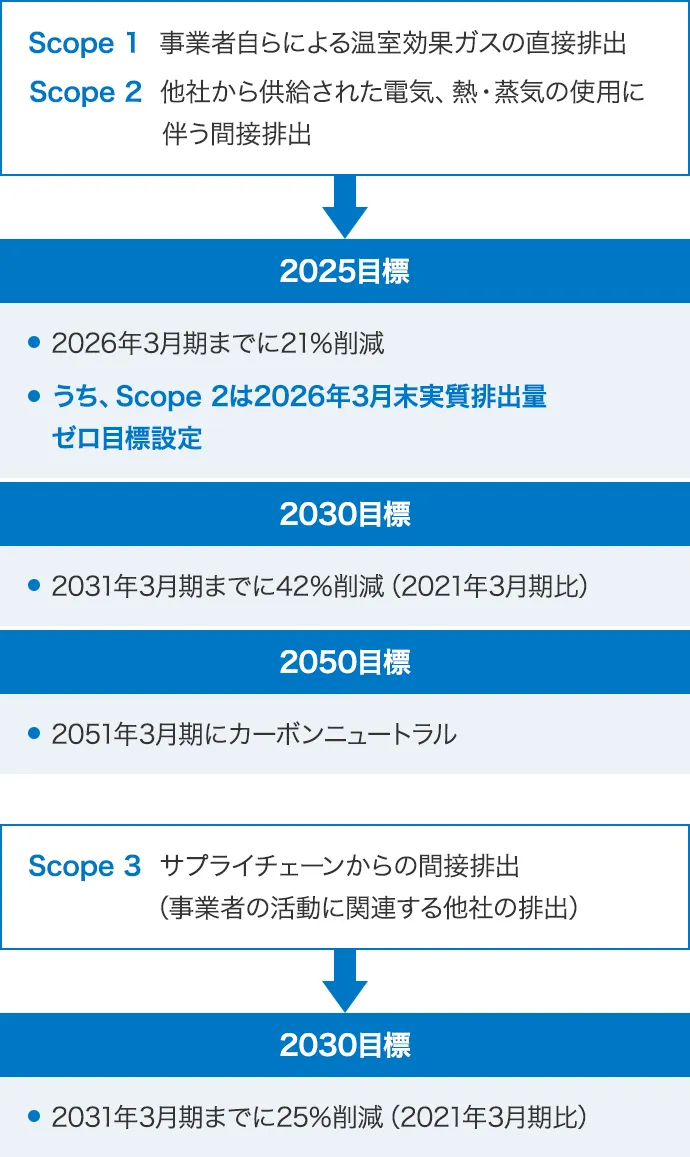

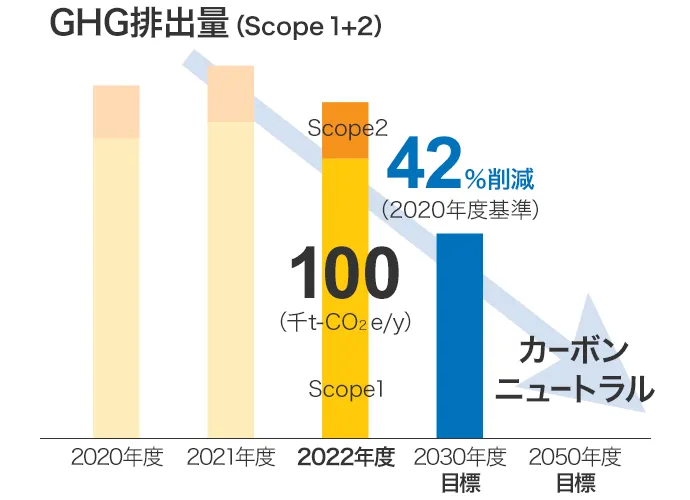

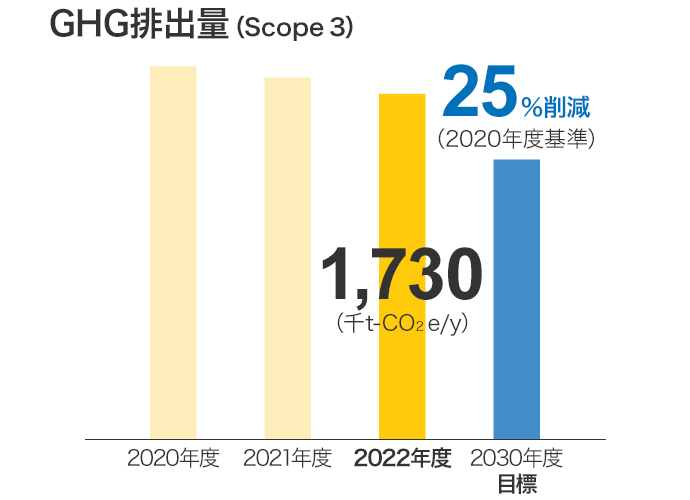

コムシスグループでは、事業活動における継続的な環境負 荷低減と事業を通じた社会全体の環境負荷低減に貢献し、持続可能な社会の実現のための活動を引き続き行っていきます。コムシスグループでは2022年5月にSBTの考え方に基づいた目標を設定し、2023年10月に2030年度目標についてSBT認定を取得しておりますが、企業として気候変動対応への貢献を加速するため、2025年度までの目標を21%削減とし、Scope 2についてはGHG排出量を実質ゼロと追加設定します。

温室効果ガス(GHG)排出量削減の実績および目標

エネルギー使用量・温室効果ガス排出量

温室効果ガス(GHG)排出量の内訳

コムシスグループ全体

| Scope、 カテゴリ |

2020年度(基準年) | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |

|---|---|---|---|---|---|

| Scope 1+2 | 106 | 112 | 100 | 79 | 71 |

| Scope 1 (直接排出) |

90 | 95 | 84 | 65 | 67 |

| Scope 2 (間接排出)(マーケット基準) |

16 | 17 | 17 | 14 | 4 |

| Scope 3 (バリューチェーン合計) |

1,868 | 1,812 | 1,730 | 1,531 | 1,461 |

主な取り組み

車両や建設機械の燃料使用量の削減の取り組み

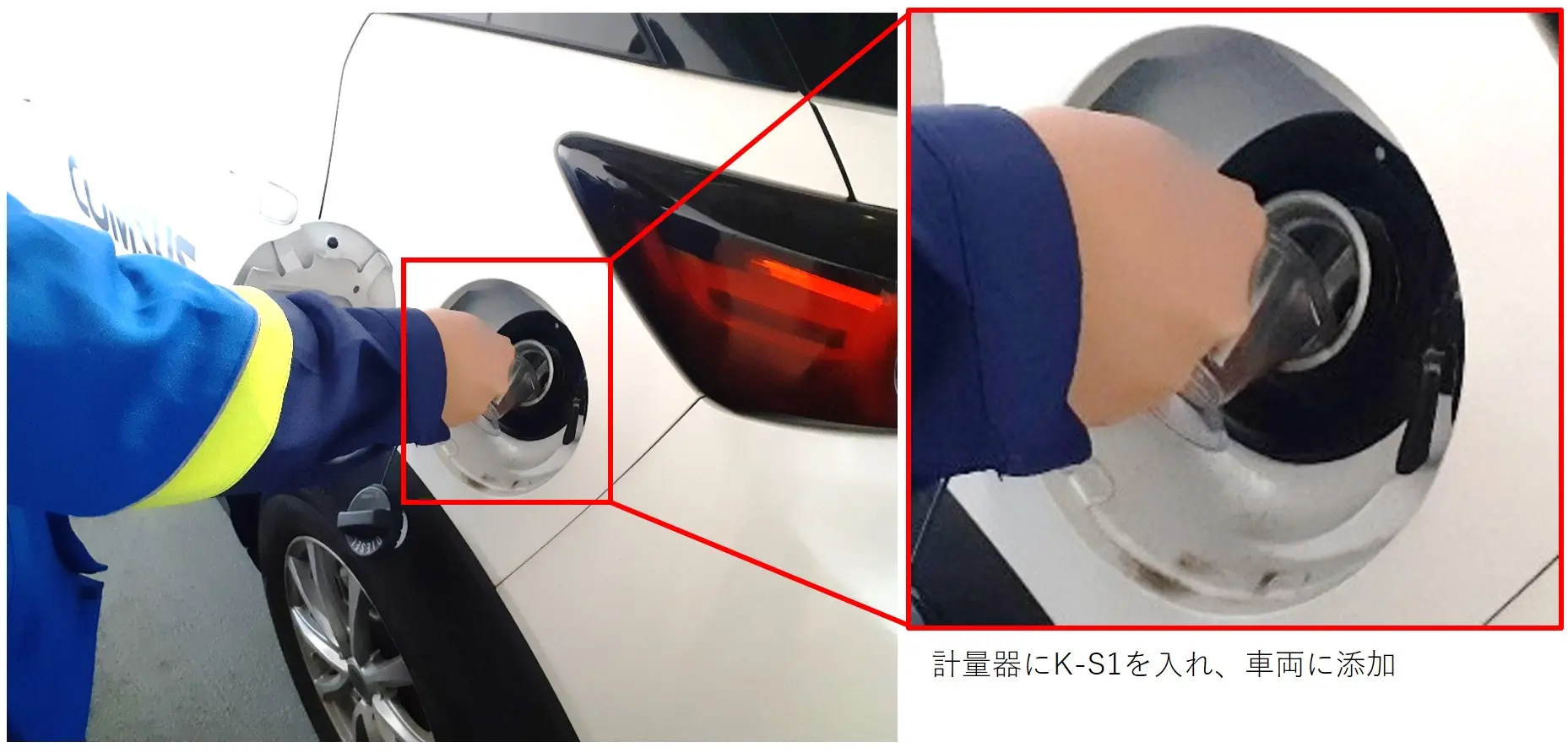

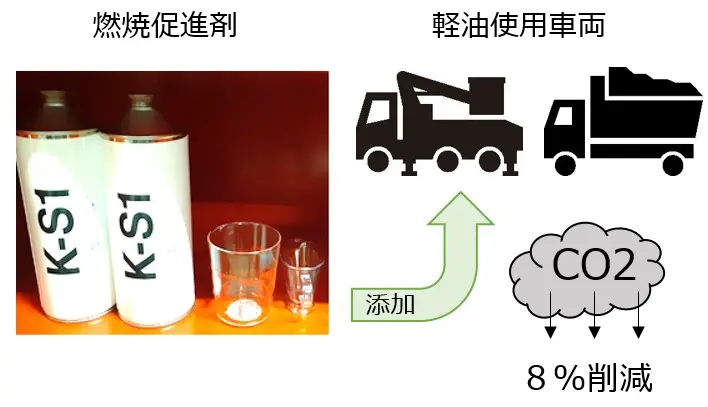

コムシスグループのGHG排出における約8割は燃料使用によるものですが、建設機械などの電動化やバイオ燃料が実用レベルになっていないことから、当面の対策として燃焼促進剤(K-S1)を添加して燃費を向上させる取り組みを進めています。

燃料の量に対して1/1000の燃焼促進剤を添加することで、燃費が8%向上する効果があります。

低燃費車(BEV,HEV)への切り替え

コムシスグループは情報通信建設会社として通信インフラ・社会インフラを建設することが主であることから、GHG排出量の約8割は工事等で使用する車両や建設機械から排出されるものとなっています。このため車両等から排出されるGHG排出量の低減はグループにとっての重要な経営課題の一つです。その対応として、車両についてはGHG排出量が少ないHEV(ハイブリッド車)やBEV(電気自動車)への切り替えを進めていますが、現時点では、高所作業車等の特殊車両はHEV/BEVに対応していないことから、まずは一般車両を対象に進めています。

再生可能エネルギー事業の推進

脱炭素社会の実現に向け、企業・各自治体が主役となり再生エネルギー需要が拡大すると見込まれているため、今までの豊富な建設実績・ノウハウを活用し取り組んでまいります。

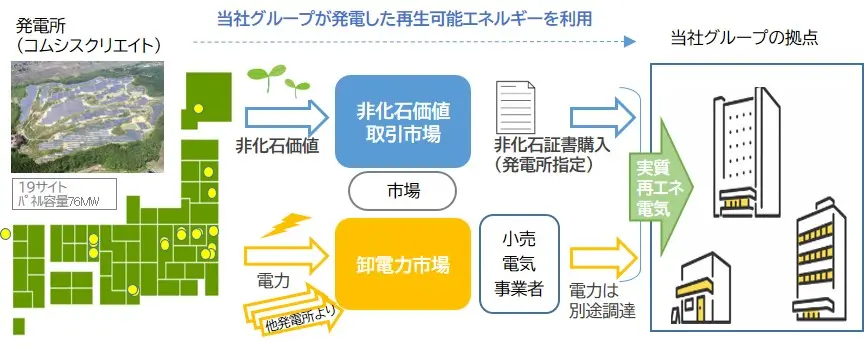

コムシスグループが所有する太陽光発電所を活用し、Scope2排出量ゼロへ

脱炭素に向けた取組みの一環として、当社グループ会社(コムシスクリエイト株式会社)の保有する太陽光発電所のトラッキング付きFIT非化石証書*を購入することで、2025年度までに当社グループの全拠点で使用する電気を実質的な再生可能エネルギーとする計画を策定し、この取組みを開始しました。

*FIT(再生可能エネルギーの固定買取制度)により発電した電気について、非化石電源から作られた電気であるという「非化石価値」を電気から切り離して証書化したもので、かつどの発電所で発電されたものなのか属性情報を付与したもの

非化石証書の購入は2024年度から順次拡大し、2025年度は全拠点の電気使用量分の証書を購入します。これにより当社グループの電気使用により排出されるGHG排出量を「ゼロ」にします。